Hier finden Sie Andachten und Predigten zu Lesen.

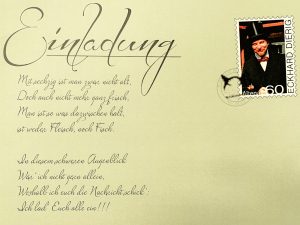

Wir danken besonders Pfarrer i.R. Eckhard Dierig dafür, dass er uns seine Texte und Bilder regelmäßig zur Verfügung stellt.

Pfarrer Dierig war bis vor vier Jahren Gemeindepfarrer in Kirchen/Sieg und hat in der Vakanzzeit zwischen Pfarrerin Köhler und Pfarrer Ott zusätzlich in unserer Gemeinde gewirkt. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und genießt es, nun Muße und Zeit zu haben um theologisch zu arbeiten. Gerne kombiniert er seine Texte mit Bildhaftem aus seinem reichen Foto-Archiv. Alle hier nicht namentlich gekennzeichneten Andachten/Predigten sind von Pfr. Dierig.

Damit Sie bei Interesse alle Texte nachlesen können, finden Sie die neuesten Texte immer oben, die anderen Texte wandern nach unten!

Predigten 2024

7. Sonntag nach Trinitatis 2024

Text: 1.Mose 8, 20-22

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Herr sah hinab und sprach: „Es ist zu dumm!

Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr warum.

Seit dem ersten Tag gibt‘s Kriege nur und Mord,

ich schick‘ ein bisschen Wasser und ich spül sie alle fort.“

Der Herr stieg hinab, und als er auf die Erde kam,

da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm.

So steht‘s geschrieben, so lesen wir es gern,

Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn.

Der Herr sprach: „Noah! Es kommt jetzt eine Flut,

zieh‘ die Jacke aus und setze ab den Hut,

nimm dir eine Axt, fang unverzüglich an:

Hol‘ Sem, Ham und Japhet, und bau‘ dir einen Kahn!“

Noah sprach. „Herr, ich glaub‘, das kann ich nicht.“

Der Herr sprach: „Noah, mach kein störrisches Gesicht.

Du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst,

jetzt geh‘ und hole Bauholz, auch wenn du leise fluchst.“

Noah rief: „Herr, da ist sie, groß und schön!“

Der Herr sprach: „Noah, es wird Zeit, an Bord zu geh‘n.

Nimm von jedem Tier ein Paar ohne Makel und gesund

und Frau Noah und die Kinder und die Katze und den Hund.“

Noah sprach. „Herr, es fängt zu regnen an.“

Der Herr sprach. „Noah, bring die Tiere in den Kahn.“

Noah schrie: „Herr, es gießt in Strömen hier!“

Der Herr sprach: „Noah, geh rein!“ und schloss die Tür.

Die Arche stieg auf den Fluten empor,

und nach vierzig Tagen schaute Noah durch das Tor.

Er sprach: „Herr, wo sind wir, ich hab‘ das Schaukeln satt!“

Der Herr sprach: „Du sitzt auf dem Berge Ararat.“

Noah rief: „Herr, die Wasser rinnen fort!“

Der Herr sprach: „Noah, sieh den Regenbogen dort!

Bring alle Tiere und Menschen ans Licht,

seid fruchtbar und mehret euch und reizt mich nicht!“[1]

Dieses Lied wurde 1971 von einem Sänger namens „Bruce Low“ geschrieben und gesungen und war fast ein halbes Jahr ganz oben in der Hitparade. Die biblische Geschichte dahinter aus dem ersten Buch Mose ist bekannt: Weil die Menschheit nicht so lebte, wie es Gott gefiel, beschloss er, eine große Flut zu schicken. Aber es gab ein paar Menschen, die einigermaßen anständig lebten und Gott respektierten, nämlich Noah und seine Familie. Gott verschonte sie, indem er sie eine Arche bauen ließ, in der sie die Sintflut überlebten. Nach der Flut konnten sie die Arche verlassen, aber würde das Leben nun besser sein, wo es doch nur noch „gute“ Menschen gab?

„Noah fand Gnade in den Augen des Herrn“, heißt es im ersten Buch Mose, was darauf hindeutet, dass auch er nicht ganz ohne Fehler war, ebenso wie seine Familie Die Bibel berichtet später auch tatsächlich von zahlreichen Verfehlungen seiner Nachkommen.

Wir wissen, dass das Leben auch zu unseren Lebzeiten weder besser, noch sicherer, noch gottgefälliger geworden ist. Im Gegenteil: Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, und zwar aus vielfältigen Gründen, denken wir nur an die unabsehbaren Folgen des Klimawandels oder an die konkrete Bedrohung durch einen Krieg der von der Ukraine nach ganz Europa überschwappen könnte. Angesichts solcher realen Gefahren ist es gut, sich auf alte Glaubenswahrheiten zu besinnen. Drei möchte ich nennen:

– Wir sind vor Gott für unser Tun verantwortlich.

– Das Böse ist eine Realität in unserer Welt.

– Gott will, dass unser Leben gelingt.

Nach der Flut heißt es, dass Noah einen Altar für Gott baute und ihm Opfer darbrachte. Daraufhin sprach Gott:

„Ich will die Erde nicht weiter als verflucht betrachten, obwohl die Menschen schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ist böse von Jugend auf. Aber ich will nicht mehr alles Leben auf Erden vernichten, wie ich es getan habe. Vielmehr gilt: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Wir wissen nicht, wie die Frömmigkeit Noahs im Einzelnen ausgesehen hat. Aber offenbar hat er alles, was er erlebt hat, in Beziehung zu Gott gesetzt hat.

Christinnen und Christen leben heute ihren Glauben in unterschiedlichen Formen aus, mehr denn je ist der Glaube heute sehr individuell geprägt. Entscheidend ist jedoch nicht die äußere Form, sondern ob ich mein Leben überhaupt zu Gott in Beziehung setze, ob er in meinen Gedanken und Überlegungen überhaupt vorkommt. Bin ich nicht nur mir selber verantwortlich, sondern erkenne ich meine Verantwortung vor Gott?

Noah baut einen Altar, dankt und lobt Gott, dann erst geht er an die Arbeit.

Und wie reagiert Gott? Sein Bild von der Menschheit ist in dieser Erzählung sehr negativ. Ihr „Denken und Planen“ hält er von Grund an für böse. Natürlich kann man die Frage stellen, warum Gott die Menschen so und nicht anders, d.h. besser und friedlicher geschaffen habe, nur: Wo wäre dann der freie Wille des Menschen geblieben, der ihn vom Tier unterscheidet?

Heute wie damals gibt es unter uns rücksichtslosen Egoisten und skrupellose Verbrecher. Ebenso gibt es aber Menschen, die sich korrekt und solidarisch zu ihren Mitmenschen verhalten, und Christinnen und Christen sollten möglichst dazu gehören. Aber auch Menschen, die nicht nur an sich selber denken und die sich um ein gutes Verhältnis zu ihren Mitmenschen bemühen, müssen manchmal erkennen, dass auch ihr Verhalten nicht immer optimal ist. Sie erleben, dass auch sie schuldig werden oder zumindest anderen etwas schuldig bleiben.

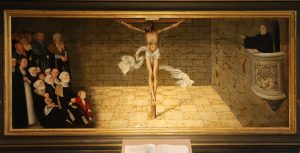

Daran wird deutlich, dass jeder Mensch auf die Gnade Gottes angewiesen ist, einer der vier Grundsätze der Reformation.

Obwohl Gott in der Noah-Geschichte den Menschen mit all seinen Fehlern und Schwächen sieht, gibt er der Menschheit noch einmal eine Chance, ermöglicht er ihr einen Neuanfang. So wie ein Mensch, der sein Kind liebt, keine Freude daran hat, es zu bestrafen, sondern sich wünscht, dass seine Liebe erwidert wird. Darum heißt es:

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,

Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Das ist eine großartige Zusage! Es heißt nicht: „Solange die Menschen sich einigermaßen benehmen…“, sondern: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte…“ Als Zeichen für seine Zusage und den Bund mit Noah setzte Gott seinen „Bogen an den Himmel“: den Regenbogen!

Können wir uns also zurücklehnen und uns darauf verlassen, dass die ganz großen Katastrophen nicht eintreten werden? Sicher dürfen wir das nicht tun, denn wir dürfen mit Gott nicht spielen, ihn nicht provozieren oder ihn nicht ernst nehmen. Vielmehr sollten wir alles dafür tun, dass unserer Welt, die uns nicht gehört, sondern Gott, erhalten bleibt für unsere Kinder und Kindeskinder.

Gott wünscht sich den Menschen so, wie er ihn ursprünglich geschaffen hat: als sein Gegenüber. Er möchte eine lebendige Beziehung zum Menschen haben, aus der heraus dieser verantwortlich umgeht mit allem, was Gott ihm anvertraut. Bei allen Versuchen, das zu erreichen, auch bei allem Scheitern, dürfen wir wissen: Unser Leben und diese Welt stehen letztlich in eines Anderen Hand! In dieser Sicherheit dürfen wir uns „mit Herzen, Mund und Händen“ für Gottes gute Schöpfung einsetzen.

Dazu helfe uns Gott!

Amen.

[1] Das Lied-Text ist keinesfalls respektlos gegenüber dem Bibeltext, keine Verballhornung, sonst würde er hier nicht erscheinen. Vater und Großvater des Sängers waren Missionare, er selbst sang in seiner Jugend im Kirchenchor seiner Gemeinde. In seinen Liedern verarbeitete er sehr oft biblische Themen, zwar in einer recht lockeren Sprache, erreichte so aber viele Menschen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Seit 2022 schreibt Pfarrer Dierig als Ruhestandspfarrer regelmäßig eine Predigt pro Woche, entweder eine, die er selber in der Wesermarsch hält oder eine extra für diesen Tag geschriebene. Es hat sich nun ergeben, dass Pfarrer Dierig ab August einen so genannten „Gastdienst“ in vier (!) Gemeinden in der Nähe seines Wohnortes übernimmt. Dazu gehören wöchentliche Gottesdienste, Beerdigungen, Trauungen, Begleitung von Gruppen usw. Dieser Gastdienst geht zunächst bis zum Ende des Jahres, vermutlich aber noch etwas darüber hinaus. Er schreibt dazu auch an die LeserInnen unserer Kirchengemeinde:

„Ich werde natürlich weiterhin an dieser Stelle eine Predigt pro Woche einstellen. Allerdings brauche ich oft viel Zeit dafür, entsprechende Fotos aus meinem Privat-Archiv auszusuchen. Ich habe mich deshalb schweren Herzens entschlossen, ab August bis auf Weiteres – von Ausnahmen abgesehen- auf Fotos zu verzichten. Sobald mein „Gastdienst“ beendet ist, werde ich meine Predigten wieder mit eigenen Fotos zur Unterstützung des Textes „anreichern“. Ich bitte um Verständnis für diese vorübergehende Maßnahme. Ihr Eckhard Dierig

4. Sonntag nach Trinitatis 2024

Text: 1. Samuel 18, 1-9

Liebe Leserinnen und Leser,

einen jungen Mann verbindet eine tiefe und innige Freundschaft mit dem Sohn seines Chefs, der dieser Freundschaft allerdings äußerst negativ gegenübersteht: Stoff für einen Kitsch-Roman oder einen Tatort, aber der Text, dem diese Thematik zugrunde liegt, ist Weltliteratur geworden. Er spielt vor ca. 3000 Jahren und ist in der Bibel überliefert.

Der eine junge Mann trägt den Namen Jonathan, und es geht um die Freundschaft mit niemand anderem als dem berühmten späteren König und Psalm-Dichter David. Vielleicht werden wir am Ende entdecken, dass es in dieser Geschichte auch noch um eine andere Freundschaft geht…

Im 18. Kapitel des ersten Buches Samuel heißt es:

Schon kurz nachdem David an den königlichen Hof gekommen war, fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan schloss daher einen Freundschaftsbund mit David und sagte: „Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben!“ Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm.

David zog daraufhin für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug; darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Als das Heer einmal siegreich mit David heimkehrte, zogen die Frauen ihnen entgegen und sangen: „Tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend erschlug David.“

Dieses Lied gefiel Saul gar nicht und er wurde sehr zornig. Er dachte: „David schreiben sie zehntausend zu, und mir nur tausend! Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird!“

Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David.

Verliebtsein ist ein Geschenk, aber dieses Geschenk muss man pflegen, damit es zur Liebe wird und Liebe bleiben kann: Diesen Satz gebe ich Brautpaaren oft mit auf den Weg. Mit einer Eheschließung sind in der Tat nicht alle Probleme ein-für-allemal gelöst, manch neue Herausforderung stellt sich sogar erst ein, wenn man tag-täglich zusammen ist. Beide Seiten müssen etwas dafür tun, damit das Geschenk des Verliebtseins nicht verpufft, sondern zu einer „stabilen“ Liebe wird. Wo die Bereitschaft dazu fehlt, hilft der Trauschein wenig, nicht einmal die kirchliche Trauung.

Was für die Ehe gilt, gilt abgeschwächt auch für jede Form von der Freundschaft. Die Freundschaft von David und Jonathan ist ein gutes Beispiel dafür. Sie beginnt schon bei der ersten Begegnung: Jonathan fühlt sich zu David hingezogen. Beide Männer haben einen guten „Draht“ zueinander! Das ist das Geschenk der Freundschaft, aber wie gehen sie damit um?

Die Bibel erzählt, wie sie ihre Freundschaft pflegen, und das ist in ihrem Fall wahrlich nicht einfach! Vor allen für Jonathan ist es unendlich schwer, denn er gerät immer wieder zwischen die Fronten zwischen seinem Vater Saul und seinem Freund David. Als er sich einmal bei Saul für David einsetzt, wird der Vater derart zornig, dass er Jonathan den „Sohn einer ehrlosen Mutter“ nennt und ihn mit einem Speer bedroht. Als Saul den jungen David töten lassen will, warnt Jonathan ihn, obwohl er damit praktisch seinen eigenen Anspruch auf den Thron aufgibt: Er ahnt, dass David der kommende König sein wird und nicht er selber. Damit ist Jonathan einverstanden und bittet David nur um eines, nämlich ihn später nicht zu vergessen…

Im Augenblick läuft die Fußball-EM in Deutschland. Viele erinnern sich bei dieser Gelegenheit an das Wort von Sepp Herberger: „Elf Freunde müsst ihr sein“. Wir brauchen aber nicht nur Freunde, um gut Fußball zu spielen oder um mit ihnen ein Bier zu trinken, zu grillen oder Party zu feiern.

Wir brauchen Freundinnen und Freunde, denen wir vertrauen können, mit denen wir in der Gewissheit, dass sie ein Geheimnis bewahren können, über unsere Sorgen und Freuden reden können, denen wir nichts vorspielen müssen, weil sie unsere Fehler kennen und uns trotzdem mögen, die ehrlich reden und liebevoll Kritik üben können. Ganz besonders hilfreich wäre es, wenn Freundinnen und/oder Freunde dabei wären, mit denen wir auch über unseren Glauben reden könnten, über Leben und Tod, über Gott und die Welt.

So gut uns eine Freundschaft tut, von Anderen wird sie nicht selten beargwöhnt. Ein frisch verliebtes Paar wird von seiner Umgebung oft misstrauisch bis argwöhnisch beobachtet: Was wird sich verändern? Werden andere Freundschaften aufgegeben? Verändern sich alte Freundschaften?

Bei einer so engen Freundschaft wie zwischen David und Jonathan wird sicher auch Mancher am Hof solche Gedanken gehabt haben. In ganz besonderer Weise missfällt die Beziehung aber dem König. Saul ist eifersüchtig auf das gute Verhältnis seines Sohnes zu David, der dann später nicht nur sein Nachfolger, sondern auch noch sein Schwiegersohn werden sollte… Es wäre schön, wenn alle Freundschaften so offen und ehrlich wären, wie die Freundschaft dieser beiden jungen Männer. Keinem Menschen wollten sie mit ihrer Freundschaft schaden, aber das sahen leider nicht Alle so…

Auch in einer Gemeinde sind Freundschaften sinnvoll und nützlich für die Gemeinschaft. Unser Anspruch ist ja sogar noch größer, als „nur“ Freunde zu sein, wir nennen uns ja sogar „Schwestern und Brüder“. Schön wäre es, wenn es bei „Kirchens“ viele solcher Freundschaften gäbe, durch die wir uns gegenseitig stärken und Mut machen könnten. Ein freundschaftlicher Umgang müsste eigentlich schon deshalb gegeben sein, weil es doch das gemeinsame Ziel aller Gruppen und Mitarbeitenden in einer Gemeinde sein sollte, der „Welt“ etwas von der Liebe Gottes zu sagen, einzuladen zum Glauben und zur Gemeinschaft mit IHM.

Manchmal sieht die Realität in unseren Gemeinden allerdings anders aus: Da gibt es Eifersüchteleien, wer was am besten macht und Beschwerden über das, was die Anderen angeblich falsch machen. Ein solches Verhalten ist absurd, wenn sich auch keiner ganz davon freisprechen kann…

Und damit zu einem letzten Gedanken bezüglich der Freundschaft: Gott selber ist es, der uns seine Freundschaft anbietet: Grundsätzlich und immer tut er das, aber an den „Nahtstellen des Lebens“ wird sie besonders erfahrbar:

In der Taufe sagt er dem Täufling: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich will dein Freund sein in allen Lebenslagen.“

Im Abendmahl lädt er ein: „Komm an meinen Tisch, es ist alles bereit, erfahre wie freundlich ich bin. Ich will deine Schuld vergeben und Gemeinschaft mit dir haben.“

Im Vaterunser bietet Jesus uns viel mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis zu Gott, denn wir dürfen ihn unseren „Vater“ nennen, also seine Kinder sein.

In Jesus Christus schenkt Gott uns dann das Wichtigste und Wertvollste, was er hat, um uns zu seinen Freunden zu machen.

Sollte uns als Christinnen und Christen das große Angebot der Freundschaft Gottes nicht verbinden, wie es David und Jonathan verbunden hat?

Als Gemeinde und als Einzelne dürfen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen: Niemand kann uns etwas anhaben, wenn wir das Freundschaftsangebot Gottes annehmen und danach leben.

Amen.

3. Sonntag nach Trinitatis 2024

Text: Lukas 19, 1-10

Liebe Leserinnen und Leser,

Ein alter Mann wohnte an einem einsamen See. Ein anderer, ebenfalls nicht mehr ganz junger Mann wohnte in einiger Entfernung am Waldrand.

Im Herbst wurde der Mann am See schwer krank. Da kam der Mann vom Wald, besuchte ihn und brachte ihm ein kostbares Geschenk.

Der Mann am See freute sich darüber. Bald wurde er wieder gesund. Zur Weihnachtszeit traf’s den Mann am Waldrand. Krank lag er in seiner Hütte. Jetzt war es umgekehrt. Wenn auch langsamen Schrittes, so kam doch jeden Tag der Mann vom See zum Waldrand herauf und besuchte den Kranken. Täglich brachte er ein Geschenk mit, jeden Tag das gleiche. Und es war genau dasselbe, das sein Freund ihm im Herbst mitgebracht hatte. Schließlich konnte auch der Mann am Waldrand das Bett wieder verlassen. Die beiden Männer gingen hinaus, wanderten geruhsam ein Stück Wegs durch den Wald oder am Ufer des Sees entlang. Beide empfanden tiefe Freude über das Geschenkte.

Was war’s, was sie sich gegenseitig brachten? Sie hatten es in keinem Geschäft gekauft, denn man kann es gar nicht kaufen. Es wird auch nicht eingehüllt in buntes Seidenpapier. Die beiden Männer trugen es nicht bei sich, wenn sie sich besuchten, sondern in sich. So konnten sie es nicht verlieren. Es war ein so großes Geschenk, dass kein Stück Papier der Welt ausgereicht hätte, es darin einzuschlagen.[1]

Vermutlich haben Sie längst erraten, um welches Geschenk es sich handelte: Es war natürlich die Freundschaft. Freundschaft beinhaltet, dass man den Anderen besucht, in sein Haus einkehrt, gern mit ihm zusammen ist, sich mit ihm unterhält, seine Zeit mit ihm teilt, sich über seinen Besuch freut, ihn als Gast willkommen heißt und gut bewirtet.

Im 9. Kapitel des Lukasevangeliums wird von einem Mann berichtet, der eine solche Freundschaft bislang nicht kannte, sie vermutlich in seinem ganzen Leben noch nie wirklich erlebt hatte. Lukas schreibt:

Eines Tages kam Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus musste dort vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können.

Als Jesus tatsächlich an dem Baum vorüber kam, schaute er hinauf und rief: „Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“

So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf.

Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. „Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen!“, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte „Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.“

Da sagte Jesus zu Zachäus: „Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“

Zunächst muss man sich klarmachen, wie sehr Zachäus sich nach Freundschaft gesehnt haben wird. Als Oberzöllner gehörte er sicher zu den reichsten Menschen der Stadt, aber zugleich auch zu denen, die man am meisten hasste. Keiner wollte mit ihm etwas zu tun haben, weil er mit den Römern zusammenarbeitete, den Feinden des jüdischen Volkes. Außerdem nahm er an Zollgebühren von Armen wie Reichen viel mehr, als ihm eigentlich zustand. Wenn er auftauchte, wichen die Menschen zurück. Freundschaft wird er vermutlich in seinen ganzen Leben nicht erlebt haben. Vielleicht haben die Menschen ausgespuckt, wenn sie ihn gesehen haben, vielleicht fielen böse Worte, die ihn schmerzten. Jedenfalls wird ihn niemand eingeladen haben, und wenn er ausnahmsweise eine Einladung aussprach, nahm sie niemand an und er blieb allein. Seine Kinder wurden von anderen Kindern gemobbt und seine Frau von ihresgleichen geschnitten. Äußerlich gesehen hatte Zachäus Alles, in seinem Inneren aber war er ein armer Mann.

Jeder Mensch braucht Freunde. Der vermeintlich Mächtige braucht sie und der vermeintlich Schwache: So reich Zachäus auch ist, er sehnt sich danach, dass ihn jemand einlädt, auf ihn zugeht, ihn anspricht, ihn ernst nimmt, ihn wie einen ganz normalen Menschen behandelt.

Jesus ist scheinbar der erste und bislang einzige, der tut das. Anders als die anderen Menschen in der Stadt bietet er Zachäus seine Nähe an, seine Freundschaft.

Auch heute bietet uns Gott seine Nähe, seine Zeit und seine Freundschaft an. Wir müssen dazu auf keinen Baum klettern, sondern ihn lediglich einlassen in unser Leben, unser Herz.

Freundschaft will gepflegt sein, sagt man. Man muss sich um eine Freundschaft bemühen. Das bedeutet in erster Linie, für den Anderen oder die Andere Zeit zu haben, für ihn oder sie da zu sein. Das wichtigste Geschenk im Rahmen einer Freundschaft ist nicht die mitgebrachte Flasche Wein, nicht das Buch zum Geburtstag, auch kein selbstgeschriebenes Gedicht. Vielmehr ist das Wichtigste die Zeit, die ich mir für den Anderen nehme.

Jesus schenkt dem Zöllner seine Zeit, was für Zachäus wertvoller ist als ein Sack voll Silberstücke. Geld hatte der Zöllner ohnehin, was ihm aber keine Lebensqualität einbrachte. Jesus nimmt sich Zeit für ihn, so wie er sich für uns Zeit nehmen will. Zachäus bekommt ein großartiges Geschenk: Jesus schenkt ihm nicht nur ein paar Minuten seiner Zeit, sondern verbringt sogar einen ganzen Abend mit Ihm und seiner Familie.

Dieses Geschenk ist entscheidend für das weitere Leben von Zachäus. Seine Leben macht eine Wendung um 180 Grad. Er braucht keinen Glaubenskurs, keine Einführung in den christlichen Glauben. Die Person Jesu allein überzeugt und überwältigt ihn.

Jesus schenkt Zachäus seine Zeit, ganz so wie Gott uns Zeit schenkt, Zeit um zu arbeiten, zu lieben, auszuruhen und Freundschaften zu pflegen, mit anderen Menschen und mit ihm selbst.

In unserer Geschichte am Anfang ging es um die Freundschaft zweier alter Männer. Vielleicht waren sie aus derselben Gegend, demselben Ort, kannten sich möglicherweise schon lange, wurden sich nur des Wertes ihrer Freundschaft neu bewusst. Freundschaft kann jedoch Grenzen sprengen, Grenzen die man zuvor für unüberwindbar gehalten hatte.

Vor 10 Tage wurde von ehemaligen Kriegsgegnern der D-Day begangen in Erinnerung daran, dass vor 80 Jahren die Alliierten mit 150.000 Soldaten in der Normandie gelandet waren, ein wichtiger Schritt, um West-Europa in blutigen Kämpfen von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Mit den meisten der damaligen Gegner Deutschlands sind wir heute freundschaftlich verbunden, was damals wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Während Freundschaft, auch und gerade zwischen unterschiedlichen Ländern, immer eine Bereicherung ist, gibt es im Krieg nur Verlierer.

Oder denken wir an die Ökumene: Wo vor Jahrhunderten noch blutige Feindschaft herrschte, wächst schon seit langem Freundschaft und Vertrauen. Christinnen und Christen haben verstanden, dass ihr Zeugnis in der Welt nur dann glaubhaft ist, wenn sie nicht gegeneinander, sondern miteinander auftreten. Das bedeutet nicht Gleichmacherei, aber es bedeutet, gemeinsam in die gleiche Richtung zu gehen, gemeinsam zu leben von der großen Freundschaft, die Gott uns anbietet.

Die Freundschaft Gottes kennt keine Grenzen: Sie gilt allen, die sich auf sie einlassen. Möge unsere Freundschaft der Freundschaft Gottes immer mehr gleichen!

Amen.

[1] W. Hoffsümmer: „Ein Weihnachtsrätsel“

1. Sonntag nach Trinitatis 2024

Text: Psalm 139 i.A.

Liebe Leserinnen und Leser,

in meiner Schulzeit brachte unser Pfarrer eines Tages ein neues Lied mit in den Schulgottesdienst. Es stammte aus einem kleinen Heftchen mit christlichen Liedern, das man aus der DDR herausgeschmuggelt hatte. Das Lied hat damals in mir großes Erstaunen und Erschrecken ausgelöst: Das haben Menschen geschrieben und gesungen, die für ihren Glauben und vielleicht auch für das Singen dieses Liedes Schwierigkeiten und Repressalien in Kauf genommen hatten. Für Jugendliche meines Alters bedeutete in der DDR die Konfirmation etwa, nicht studieren zu dürfen…

Das Lied von damals trägt den Titel „Ich sitze oder stehe…“. Jeder Vers hat zwei unterschiedliche Teile: Der erste Teil ist schnell, in Moll gehalten, abgehackt, dagegen besteht der zweite Teil, der Refrain, aus einer eingängigen sanften Melodie in Dur gesetzt…

Ich bin überzeugt, dass diese beiden unterschiedlichen Teile nicht nur die Situation von Christinnen und Christen der damaligen DDR widerspiegeln, unter Druck von außen, aber auch getröstet und gestärkt durch den Glauben und die Gemeinde vor Ort, sondern auch zugleich eine stimmige Interpretation des heutigen Predigttextes sind. Dieser Besteht aus Worten des 139. Psalms. Sein „Spitzensatz“ lautet nämlich wie der Refrain des erwähnten Liedes: „Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr.“

Der 139. Psalm hat m. E. wenig Bedeutung für Menschen, für die Gott nicht existiert oder für die er zu einer bloßen Idee geworden ist. Wer so denkt, wird sich kaum Gedanken darum machen, wie Gott seine Gegenwart und sein Leben beeinflusst. Genau darum geht es aber im 139. Psalm. Es ist ein Psalm für Menschen, die Gott trotz Anfechtung und Zweifel noch nicht abgeschrieben haben:

Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es und verstehst meine Gedanken von ferne. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich; zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte.

Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort! Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen – dort wärst du auch!

Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht.

Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele!

Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat!

In diesem Psalm finden sich die beiden Seiten Gottes, die im Leben eines Christenmenschen oft als sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die eine Seite Gottes beschreibt der Psalmist als etwas auf den ersten Blick Bedrückendes und Belastendes: Wohin könne er vor Gott fliehen, so fragt er sich im Laufe des Psalms.

Dabei kommt mir das Bild eines Aufpassers in den Sinn, jemand, der Andere auf Schritt und Tritt beobachtet. Journalisten geht es oft so, wenn sie in einem totalitären Staat unterwegs sind: Es wird ihnen ein Aufpasser an die Seite gegeben, der jeden Schritt überwacht und bestimmt, wohin man gehen darf mit wem man reden darf und mit wem nicht. In seinem Buch „1984“ beschreibt George Orwell eine Zeit, in der jeder Bürger ständig und in allen Lebenssituationen überwacht wird, um die Treue zur allmächtigen Regierung zu gewährleisten. In jedem Raum gibt es dazu das Auge des „Großen Bruders“, der alle Untertanen beobachtet. Die Schwarz-Weiß-Verfilmung des Buches aus dem Jahr 1953 geht einem auch heute noch „unter die Haut“. Interessanterweise war das Buch in der DDR verboten und das Lesen wurde mit die drei Jahren Haft bestraft…

Heute erleben wir in China eine fast ähnliche Überwachung auf Straßen und Plätzen… Und wissen wir, wie wir „überwacht“ werden, durch das, was „das Internet“ alles über uns weiß?

„Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blicken zu entgehen?“

Die Nähe Gottes, auch wenn sie nicht mit Gewalt einhergeht, ist dem Psalmisten offenbar zu viel geworden. Immerhin hatte er ein Gespür für Gottes Allmacht, für Gottes völliges Anderssein, für seine Unverfügbarkeit. Die Folge war auf jeden fall so etwas wie Respekt, Gottesfurcht könnten wir sagen. Heute ist eine solche Gottesfurcht weitgehend verschwunden. Luther schrieb noch: „Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“ Was passiert, wenn aus von diesen drei Verben das erste weglassen? Haben wir überhaupt noch ein Gespür dafür, dass „Gegenwart Gottes“ die Begegnung mit dem Heiligen und Göttlichen, dem unbegreiflichen und unverfügbaren Schöpfer bedeutet?

Wir erinnern uns an Jona, der Gott auch nicht entfliehen konnte und sich im Bauch eines Fisches wiederfand. Er konnte Gott nicht entfliehen und nicht dem Auftrag, der Stadt Ninive den drohenden Untergang anzukündigen. Aber im Ringen mit Gott um den richtigen Weg erfuhr er auch eine andere Seite Gottes, nämlich seine Fürsorge und sein Erbarmen.

Die andere Seite Gottes, die neben Jona auch der Psalmist erfahren hat, ist Gottes schützende und liebende Hingabe an uns.

„Die innere Haltung des Dichters zeigt das Ineinander von ehrfürchtigem Staunen vor der unbegreiflichen Größe Gottes und zugleich von hingebender, vertrauensvoller Bindung an ihn.“

Gottes Nähe, gerade wenn wir sie ernst nehmen, hat ihren tiefsten Sinn darin, uns zu bewahren, zu beschützen und zu leiten. Jörg Zink hat das sehr schön umschrieben:

„Vater im Himmel,

wie schön, dass du mich siehst.

Du siehst mich, wenn ich Angst habe,

du siehst mich, wenn ich allein bin

und von großen Dingen träume

und von dem Leben, das vor mir liegt.

Wie in zwei großen Händen hältst du mich.

Ich bin darin geborgen wie ein Vogel im Nest.“

„Nest“ und „Familie“, das sind aussagekräftige Bilder: Gott weiß um uns, wie Eltern um ihre Kinder wissen, die sich um sie sorgen, für sie da sind, manchmal Dinge tun, die ihre Kinder erst später verstehen werden – wenn überhaupt. Was es bedeutet, Mutter und Vater zu haben, wird manchem leider erst spät in seinen Leben bewusst: die Sicherheit, dass da jemand immer für mich da ist, wieviel Unfug ich auch anstelle, wie oft ich auch scheitere und wie oft ich alle Erwartungen enttäusche.

Durch diese uns so angenehme Seite Gottes aber droht Gott unter der Hand zu einer schwachen, eigentlich kaum mehr wirklich notwendigen Größe zu werden. Wir können schlecht unterscheiden, dass Gottes Güte nicht Schwäche bedeutet, seine Liebe nicht Gleichgültigkeit, der freie Wille nicht Beliebigkeit.

In einem irischen Segenslied heißt es am Schluss

Bis wir uns mal wieder sehen,

hoff ich, dass das Gott Dich nicht verlässt.

Gott halte Dich in seinen Händen,

doch drücke seine Faust Dich nie zu fest.

Möge niemand meinen, im Namen Gottes Druck auf andere auszuüben, Gottes Sache ist das jedenfalls nicht. Ich wünsche uns vielmehr bei aller Ehrfurcht und allem Respekt vor Gott die Gewissheit Dietrich Bonhoeffers:

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Amen.

Trinitatis 2024

Text:: Epheser 1, 3-14 i. A.

Liebe Leserinnen und Leser,

vor einigen Jahren hatten wir es in „meiner“ alten Westerwälder Gemeinde mit einem sonderbaren Fall zu tun: Ein Haubergsvorsteher (Erklärung folgt später…) meldete sich und eröffnete uns, dass die beiden Kirchengemeinden noch einige Haubergsanteile besäßen. Jahrzehntelang war das in Vergessenheit geraten und niemand wusste mehr, ob die Anteile nun der evangelischen oder der katholischen Gemeinde gehörten. Es folgte ein jahrelanger Schriftverkehr mit den unterschiedlichsten staatlichen und kirchlichen Behörden, der sehr, sehr viel mehr Kosten verursacht haben dürfte, als die Anteile überhaupt wert waren. Am Ende einigten sich die beiden Kirchengemeinden darauf, den relativ geringen Wert von einigen hundert Euros in Ermangelung von Beweisen in ökumenischer Freundschaft zu teilen…

Diese Geschichte wäre eigentlich nicht weiter erwähnenswert, allenfalls als ein abschreckendes Beispiel für zu viel Bürokratie, vergeudete Zeit und herausgeworfenes Geld, wenn mir in diesem Zusammenhang nicht deutlich geworden wäre, was ein „Haubergsanteil“ eigentlich ist. „Die Haubergsgenossenschaft ist eine Spezialform einer Genossenschaft, bei der die Genossenschaftsmitglieder gemeinsam die forstwirtschaftliche Nutzung eines bewaldeten Gebietes übernehmen. Die Hauberge sind ungeteiltes und unteilbares Gesamteigentum der Genossenschaft. Die Anteile an der Genossenschaft können vererbt und verkauft werden. Jährlich werden die schlagreifen Flächen ausgewiesen und in Lose unterteilt.“

Was aber hat das mit dem heutigen Predigttext zu tun?

Beide Male geht es um einen Anteil, einmal an einem Berg, und einmal an der Welt Gottes. Dabei geht es im Predigttext, passend zum heutigen Sonntag Trinitatis (Tag der Heiligen Dreifaltigkeit), um einen dreifachen Anteil. Der Text steht im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Dort heißt es:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt… Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden… damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus… Durch dessen Blut sind wir erlöst und unsere Schuld ist uns vergeben. In seiner überströmenden Güte schenkte Gott uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen…

Durch Christus haben wir (auch) Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind! Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid.

Gottes Geist (schließlich) ist der erste Anteil unseres Erbes, Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, was Gott uns versprochen hat: Er will will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil.

Gott gibt uns Anteil an Geistlichen Gaben

„Anteil zu haben“ bedeutet, nur ein Stück von etwas zu haben, etwa einen Anteil an einer Gesellschaft zu haben oder Anteil zu haben am Erfolg einer Aktion.

Christen haben also, laut Predigttext, Anteil an den vielfältigen Gaben, die Gott seiner Kirche geschenkt hat. Wohlgemerkt: Sie haben Anteil, nicht: Sie sollten oder könnten Anteil haben. Jeder Christenmensch ist so gesehen im Besitz geistlicher Gaben.

Was aber sind geistliche Gaben? Die katholische Kirche nennt sieben Gaben: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Andere nennen noch zusätzlich Prophetie, Glaube, Trösten können, Singen usw. Wieder Andere sagen, dass es so viele unterschiedliche Gaben gibt, dass man sie gar nicht alle aufzählen könne.

Angeblich wissen viele Christinnen und Christen aber nicht, welche Gaben sie eigentlich besitzen. Das ist sehr schade, denn nur wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich entscheiden, ob ich diese Gaben für die Allgemeinheit, für Gemeinde und Kirche, einsetzen will.

Unser Anteil an den Gaben des Geistes wird zurückgeführt auf Gott, den Schöpfer. Wir singen im Gottesdienst oft ein Lied, in dem es heißt: „Vergiss es nie, dass du lebst war eines Anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich.“ Gott hat uns das Leben gegeben, daran glauben wir, und haben damit Anteil am Leben. Das aber haben alle Menschen, denn alle sind Geschöpfe Gottes. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Menschen auch „Kinder“ Gottes sind. „Kinder“ Gottes sind die, die sich ihm anvertrauen, an ihn glauben und aus diesem Glauben heraus ihr Leben gestalten. Nur ihnen wird zugesagt, dass sie Anteil am Heil Gottes haben, das Gott zwar allen Menschen anbietet, aber nicht aufdrängt. Ob wir es annehmen, ist allein unsere Sache. Im Übrigen gilt auch von den geistlichen Gaben: Sie sind in der Gemeinde Christi immer zugleich auch Aufgaben!

Christus gibt uns Anteil am Heil

Im Text heißt es, Gott habe uns durch Christus „sein Siegel aufgedrückt“, die Bestätigung dafür, dass wir sein Eigentum seien. Wörtlich übersetzt lautet der Text: „Ihr seid versiegelt worden durch den Geist der Verheißung.“

„Versiegelt“ hat man in früheren Zeiten Briefe.

Was bedeutet es, wenn man einen Brief versiegelt hat? Es bedeutet: Ich stehe für den Inhalt mit meinem Namen, meiner Unterschrift, meinem Siegel ein, ich bin selber der Autor, der Urheber des Schreibens, ich stehe mit meiner Autorität dahinter. Aber es bedeutet auch: Den Inhalt kann ich nicht zurücknehmen, wenn der Brief einmal abgeschickt ist.

Wenn Gott sein Versprechen an uns, seine Töchter und Söhne zu sein, versiegelt hat, dann kann das niemand aufbrechen und aufheben. Keiner kann uns darum aus der Hand Gottes reißen, nur wir selber als Adressaten könnten das tun. Übersetzt bedeutet es: Keiner kann uns das Heil nehmen, das Christus für uns erworben hart, wenn wir es nicht selber wegwerfen, was Gott verhindern möge!

Der Geist gibt uns einen ersten Anteil am himmlischen Erbe…

Stellen wir uns einmal Folgendes vor: Ein Mensch vermacht in seinem Testament einen Teil seines großen Vermögens seiner Kirchengemeinde. Davon unterrichtet er die Gemeinde schon zu Lebzeiten in schriftlicher Form. Weil die Gemeinde aber jetzt gerade unbedingt Geld braucht, um ein defektes Dach zu reparieren, überweist er ihr schon mal 20.000 Euro, den Rest bekommt sie später, wenn das Testament eröffnet wird.

Was würde das für die Gemeinde bedeuten? Sie stände schon jetzt nicht mehr mit leeren Händen da, sie könnte ihre Arbeit tun, und wüsste, dass sie zu den Erben gehört und mit noch wesentlich mehr Zuwendungen zu rechnen hätte.

Ganz ähnlich ist es mit dem „ersten Anteil“ am Erbe Gottes: Wir haben jetzt schon einen Teil davon, sind jetzt schon geröstet und haben Hoffnung auf eine Zukunft bei Gott. Wir wissen definitiv, dass wir Erben sind, und in den Genuss all dessen kommen werden, was uns verheißen ist: Gut Voraussetzungen, um nicht zu resignieren, sondern mitzuarbeiten am Reich Gottes auf Erden.

Übrigens: Unser Predigttext „spricht wörtlich nicht von Erben, sondern sagt, dass ‚wir (von Gott) ausgelost worden sind’, d.h. nach alttestamentlichem Sprachgebrauch: unseren (Los-) Anteil an der Verheißung und am Erbe des Gottesvolkes erhalten haben.“

Das erinnert mich zum zweiten Mal an die Haubergsgeschichte vom Anfang: Als ich damals den Haubergsvorsteher fragte, welches Stück des Hauberges denn uns gehöre, hat er mich darüber aufgeklärt, dass man grundsätzlich einen „Anteil X“ an dem betreffenden Hauberg habe, dass aber jedes Jahr neu ausgelost würde, welches konkrete Stück man wirtschaftlich nutzen dürfe. Vielleicht ist auch das ein Hinweis auf unser Gemeindeleben: Wir müssen nicht für alle Zeiten an der gleichen Stelle tätig sein, sondern je nach Alter, Geschlecht, Verfassung und Lust kann sich das im Lauf der Zeit durchaus einmal ändern. Wer mir 16 Jahren Helfer im Kindergottesdienst war, muss sich nicht er mit 65 ein „neues“ Arbeitsfeld suchen…

So oder so haben wir Anspruch auf das göttliche Erbe. Dieser Anspruch ist unwiderruflich, nicht weil wir selbst wie ein Fels in der Brandung stehen (Wer könnte das schon von sich sagen?!), sondern weil Gott uns darauf „Brief und Siegel“ gegeben hat.

Amen.

Pfingsten 2024

Text: Hesekiel 37, 1-14

Liebe Leserinnen und Leser,

Plötzlich spürte ich, wie Gott seine Hand auf meine Schulter legte. Dann wurde ich von ihm hochgehoben, und wir flogen durch die Luft in ein mir unbekanntes Tal. Dort lagen überall Knochen und Skelette von Verstorbenen herum. Gott flog mit mir durch das ganze Tal, dann fragte er mich: „Hey du, Mensch, was denkst du? Können diese Skelette wieder lebendig werden? Kann daraus wieder ein Mensch entstehen?“ „Keine Ahnung, Gott!“, war meine Antwort. „Aber du weißt es bestimmt, oder?“

Seit über 40 Jahren predige ich fast jeden Sonntag, natürlich auch an jedem ersten und zweiten Pfingsttag. Das macht also etwa 80 Pfingst-Predigten. Der für heute vorgeschlagene Text, dessen ersten Teil Sie gerade gelesen haben, war allerdings noch nie dabei. Das liegt zum eine daran, das er erst seit einigen Jahren zu den vorgeschlagene Texten am Pfingstsonntag gehört. Zum andern liegt es daran, dass der Text in der Lutherbibel sehr drastisch dargestellt ist. Die Bilder könnten so bei manchen Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern eine gewisse Verstörung auslösen. Heute nun habe ich zu Vorbereitung eine „Übersetzung“ gefunden, die den alten Text wesentlich verständlicher macht und die weit weniger grausam klingt (Volx-Bibel). Deshalb- und weil der Text ein sehr passendes Bild von Kirche und Gemeinde zeichnet, ist er Grundlage der heutigen Predigt.

Bei der hier beschriebenen Vision eines Propheten namens Hesekiel handelt es sich zunächst um ein Bild für das Volk Israel, das Volk Gottes, das sich damals offenbar in einem beklagenswerten Zustand befand. Aber seit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, gehört auch die Christenheit zum Volk Gottes, und darum sind auch wir hier gemeint.

Unter diesem Gesichtspunkt kann ich in dem ersten Teil des Predigttextes so etwas wie eine „Diagnose“, eine Art Zustandsbeschreibung unserer gegenwärtigen Kirchen erkennen, denn auch da gibt es vieles, was, wenn überhaupt, nur noch wenig lebendig erscheint. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass heute fast alle Kirchen für die normalen Gottesdienste viel zu groß sind. „Früher war mehr Kirche“ könnte man in Anlehnung an ein Loriot-Zitat sagen. Relativ viele Konfirmandinnen und Konfirmanden waren in den ersten Monaten des Jahres in den Gottesdiensten, nach der Konfirmation ist das meist vorbei, wir sind meist wieder „unter uns“, erleben meist einen realistischen, d. h. sehr geringen Gottesdienstbesuch.

Den Predigttext könnte man daher als Aufforderung verstehen, ehrlich und selbstkritisch zu sein: Der Gottesdienstbesuch geht zurück, ebenso die Anzahl an Trauungen und Taufen, die Austrittszahlen sind hoch und die Kirchensteuereinnahmen sinken. Was bleibt, sind die wunderschönen aber toten Gebäude, von denen wir bald viele nicht mehr werden unterhalten können.

Kann unsere Kirche jemals wieder lebendig werden? Wir müssen bei dieser Frage wohl die Schultern zucken und sagen: Keine Ahnung…

Wenn der Predigttext hier enden würde, wäre es heute ein sehr traurige Pfingstpredigt. Aber zum Glück geht er weiter.

Der Prophet berichtet, Gott habe ihm gesagt:

„Ich will, dass du mit der Autorität eines Propheten zu diesen Knochen sprichst. Sag zu ihnen: ‚Hört gut zu, was Gott euch zu sagen hat! Er wird dafür sorgen, dass an den Knochen wieder Sehnen und Muskeln wachsen.’“

Und der Prophet fährt fort:

„Also tat ich, was Gott mir gesagt hatte. Ich redete mit der Autorität eines Propheten zu diesen Knochen. Ich hatte noch nicht mal zu Ende gesprochen, da hörte man plötzlich ein heftiges Geräusch, das immer lauter wurde. Die Knochen fügten sich wieder so zusammen, wie sie zusammengehörten! Jetzt konnte man sehen, wie sich neue Sehnen und Muskeln an den Knochen formten. Dann wuchs auch neue Haut über das Fleisch. Aber am Ende lagen die fertigen Körper tot auf der Erde, denn es war noch kein Leben in ihnen.“

Auch hier fällt es nicht schwer, eine Parallele zu unseren Gemeinden, zu unserer Kirche zu finden. Dass es nicht gut aussieht mit der Kirche in unserem Land, haben wir zu Anfang schon gehört. Aber nun ist es keinesfalls so, dass alle bei „Kirchens“ die Hände in den Schoß legen. Schon seit Jahren werde Maßnahmen diskutiert und z. T. auch umgesetzt, um die Kirche auch für jüngere Menschen wieder attraktiver zu machen. Und tatsächlich gibt durchaus auch ein paar positive Aspekte:

Die Beteiligung an den Wahlen zu den Gemeindekirchenräten ist zumindest in unserer Region im Verglich zur letzten Wahl durch elektronische Wahlmöglichkeit und Verschickung von Briefwahl-Unterlagen an alle Gemeindeglieder erheblich gestiegen.

In vielen größeren Kirchen kann man auch spenden, wenn man kein Kleingeld zur Hand hat, nämlich mittels EC-Karte, und auf Initiative des Kirchenkreises wird sich eine Energiegemeinschaft gründen, um die Kirchen mit preiswerter Energie zu versorgen und die Gebäude klimaneutral gestalten zu können.

Aber ist das alles? Schließlich gibt es solche oder ähnliche Bemühungen schon seit vielen Jahren. Das ist wieder genau wie bei Hesekiel: Da ist nun wieder Fleisch an den Körpern, es sieht wieder besser aus, ist aber leider immer noch ohne Leben. Gut, dass es noch einen dritten Teil des Predigttextes gibt. Gott sagt demnach zu dem Propheten:

„Hey du, Mensch! Jetzt sprich mit der Autorität eines Propheten zu der Kraft, die etwas Totes lebendig macht. Sag: ‚Gott, der Chef vom ganzen Universum, befiehlt dir: Du sollst jetzt aus allen Richtungen gleichzeitig auf diese toten Körper kommen! Puste sie an und mach sie wieder lebendig!‘“

Und der Prophet fährt fort:

Ich zog alles genau so durch, wie Gott es mir gesagt hatte. Und tatsächlich kam die Kraft in die Körper, und sie wurden wieder lebendig,

Dann erklärte mir Gott: „Diese Skelette und Knochen stehen für die Leute von Israel. Die sagen von sich ja gerade: ‚Wir sind am Ende, unsere Knochen tun uns weh, wir haben keine Hoffnung mehr, wir sind verloren, unsre letzte Stunde hat geschlagen.‘ Darum musst du ihnen in meinem Namen sagen: ‚Passt auf, ich hole euch, meine Leute, dort raus. Ich werde euch nach Hause bringen, Ihr werdet kapieren, dass ich Gott bin, wenn ich euch aus dem Tod rausholen werde. Ihr seid doch meine Leute, ihr gehört zu mir! Ich werde euch meine Kraft geben und meine Power wird in euch reinfließen. Dann werdet ihr kapieren, dass ich zu euch gesprochen habe und dass ich das auch durchziehe, was ich ankündige.’“

Spätesten jetzt versteht man, was dieser Text mit Pfingsten zu tun hat. Wir erinnern uns an das, was wir eben in der Lesung gehört haben: Eine verängstigte Schar von Menschen wurde durch Gottes Geist buchstäblich begeistert, aus resignierten Jüngeren entstand eine weltweite Kirche.

Bei Hesekiel war das eine Vision, ein Bild, für das, was einmal sein sollte. Zu Pfingsten wurde diese Hoffnung erfüllt, wie schön!

Bleibt ein letzte, aber dafür entscheidende Frage: Was bedeutet das für uns?

Wir sollten erstens ehrlich sein, vor allem vor uns selbst, und dazu stehen, dass manches bei uns im Argen liegt. Zweitens sollten wir tun, was wir von uns aus vermögen, um den „Karren aus dem Dreck zu ziehen“, denn Pfingsten ist keine Ausrede fürs Nichtstun. Drittens und wichtigstes: Wir sollten dem Geist Gottes (mehr) Raum geben in unserem Leben, denn bei uns fängt Kirche an. Wir alle sind Kirche, nicht Kirche als Institution, sondern Kirche als „Gemeinschaft der Heiligen“, das sind Menschen, in deren Leben Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, eine Rolle spielt, ganz gleich zu welcher Konfession oder Gemeinde sie gehören. Heute wär die beste Gelegenheit, damit anzufangen.

Amen.

Exaudi 2024

Text: Epheser 5, 15-17

Liebe Leserinnen und Leser,

Ich war Gast im fremden Wagen. Mein Nachbar hatte mich über Land mitgenommen. Er saß mit Frau und Kind im Wagen und hatte es überaus eilig. Wir näherten uns einer kurzen, aber kurvenreichen Strecke. Ein Warnschild nach dem anderen. „Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer“, stand auf einem. Mein Nachbar nahm den Fuß nicht vom Gashebel. Erschrocken lese ich auf dem Tachometer: „80 … 90 … 100 … 130 … „Ich nehme allen Mut zusammen. „Weniger Gas!“ sage ich. „Haben Sie Angst?“ „Die Kurven!“ Mein Nachbar lacht: „Ich habe es eilig. Es kommt auf jede Minute an.“

Das ist ein Argument. Ich sage nichts mehr. Ich mache die Augen zu und erwarte mein Schicksal.

Es ist noch einmal alles gut gegangen.

Als wir weiterrollen, frage ich wie nebenbei: „Wie alt sind Sie?“ „Dreißig“, sagt mein Nachbar. „Da haben Sie das Leben noch vor sich. Noch mindestens 20 Millionen Minuten!“ „Ich rechne fest damit“, sagt er. „Wie alt ist Ihre Frau?“ „Zweiundzwanzig.“ „So herrlich jung! Da hat Sie voraussichtlich noch 25 Millionen Minuten zu leben. Und wie alt ist Ihr Kind?“ „Der Kleine? Vier Jahre!“, sagt er und lacht dem Kind glücklich zu. „Vier Jahre! Wie beneidenswert! 35 Millionen Minuten Leben liegen noch vor ihm.“

„Okay“, sagt er und sieht mich mit dummem Gesicht an, „warum erzählen Sie mir das alles?“

Ich sage: „Weil ich nicht verstehen kann, wie ein vernünftiger Mensch durch zu schnelles, unvorsichtiges Fahren zusammengerechnet 80 Millionen kostbarer Minuten riskiert, um eine einzige Minute zu gewinnen…“

Diese kleine Geschichte trägt den Titel „Jede Minute ist kostbar“. Dieser Titel kommt dem sehr nah, was im heutigen Predigttext so ausgedrückt ist: „Jeder Augenblick hat eine Chance in sich. Nutze sie.“ Und man könnte hinzufügen: „Und vertue sie nicht leichtfertig.“

Der Predigttext stammt aus dem Epheserbrief. Im fünften Kapitel heißt es dort nach der Übersetzung von Jörg Zink:

Tut die Augen auf! Seht auf euren Weg! Seht auf alles, was ihr tut, und tut es mit Sorgfalt und wachem Gewissen. Lebt nicht töricht in den Tag hinein, sondern seht euch die Welt an, in der ihr lebt, in die Gott euch gestellt hat.

Jeder Augenblick hat eine Chance in sich, nämlich die, dass der Glaube eine leibliche Gestalt finden kann in einem Wort oder in einer Tat. Nützt sie! Versäumt sie nicht! Denn es geschieht genug Böses in unseren Tagen.

Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat, und handelt, wie es eurem Glauben entspricht. Denn weise handeln heißt, so leben, dass der Glaube sichtbar wird.

Martin Luther hat es in seiner Übersetzung so ausgedrückt: „Kaufet die Zeit aus!“ „Auskaufen“ bedeutet: Benutzt die Zeit in rechter Weise, nutzt sie richtig und vernünftig aus.

Zeit zu kaufen ist dagegen nicht möglich. Manchmal könnte man allerdings den Eindruck haben, dass sich diese Erkenntnis noch nicht überall durchgesetzt hat:

– In unseren Krankenhäusern wird nicht selten ein unumkehrbar zu Ende gehendes Leben weit über das Maß des Vernünftigen und Menschlichen hinaus verlängert…

– Es muss alles immer schneller gehen: die E-Mail hat den klassischen Brief ersetzt, das Flugzeug den Zug, und die Künstliche Intelligenz hat noch ganz andere Möglichkeiten, vor denen uns manchmal Angst werden könnte…

– Auf den Autobahnen wird gerast, obwohl eine moderate Geschwindigkeits-Begrenzung Menschenleben retten und Energie sparen würde…

Trotz alle dem oder vielleicht sogar wegen all dem kommen Menschen nicht selten in die Lage, nicht zu wissen, was sie dann mit ihrer freien Zeit dann Sinnvolles anfangen sollen…

Wir können uns keine Zeit kaufen, aber wir könnten die Zeit, die uns geschenkt ist, sinnvoll nutzen. Hören wir unter diesem Gesichtspunkt noch einmal den Predigttext

- Seht auf euren Weg! Unser Weg soll kein beliebiger, keiner in Sackgassen oder unwegsames Gelände sein. Und dabei sollten wir auch einmal darauf achten, wer denn neben uns geht…

- Tut die Augen auf! Vor dem, was um uns herum an Rechtem und Schlechtem geschieht, sollen wir die Augen nicht verschließen…

- Was ihr tut, tut mit Sorgfalt und wachem Gewissen. Wo immer wir gehen oder stehen ist Sorgfalt angesagt. Und ebenso wichtig ist ein Gewissen, das aufschreit, wenn Unrecht geschieht.

- Seht euch die Welt an! An was kann man sich nicht freuen oder ärgern, an was kann man nicht Anstoß nehmen, wofür sich nicht einsetzen?!

- Jeder Augenblick birgt die Chance, dass der Glaube zur Tat werden kann. Sind wir auf solche Augenblicke innerlich gefasst? Wie wird der Glaube zur Tat?

- Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat. Die Frage ist nicht in erste Linie, was Gott generell von der Christenheit möchte, sondern was er hier und jetzt von mir will.

- Handelt, wie es eurem Glauben entspricht und

- lasst euren Glauben sichtbar werden…

Sind diese Aufgaben nicht zu schwer? Brauchen wir dazu nicht Zurüstung? Ja, aber Gott gibt sie ja. Im Eph. Brief heißt es einige Verse weiter:

Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes.

Gott gibt uns Waffen, nicht für eine Kampf mit Schwertern und Kanonen. Er rüstet uns vielmehr mit seinem Geist aus und schenkt uns und allen, die mit uns unterwegs sind, sein Wort für die geistlichen und geistigen Kämpfe unseres Lebens. Nehmen wir uns die Zeit, uns zu diesem Dienst zurüsten zu lassen.

Amen.

Rogate 2024

Text: Exodus 32, 7- 14

Liebe Leserinnen und Leser,

„Hör mal, Aaron“ sagte eines Tages Mose, der sein Volk mit Gottes Hilfe aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hatte, „Hör mal Aaron, der Höchste hat mich heute zu sich gerufen. Er will mir die wichtigsten Regeln und Gebote geben, die er seinem Volk jemals gemacht hat. Ich muss da sofort hin, verstehst du, ich mach gleich auf den Weg.“

„Moment“, sagte Aaron zu seinem berühmten und und geachteten Bruder, „Moment, wie soll das gehen? Du bist unser Führer, Du weiß, wo es lang geht, ich bin nur dein Sprecher, dein Sprachrohr, sonst nichts. Entscheiden tust doch immer nur du, was mir übrigens auch ganz recht ist. Aber darum kannst du jetzt nicht einfach weggehen, egal wie wichtig das sein sollte.“

„Doch, ich kann,“ sagte Mose, „ich muss sogar gehen, denn Gott selber hat gerufen und ich werde gehen, weil es sein Wille ist… Es wird schon nichts passieren, und es wird auch nicht allzu lange dauern, bis ich wiederkomme. Solange bist Du als mein Stellvertreter für alles verantwortlich. Ich bin sicher, du schaffst das. Kopf hoch! Ich bin dann mal weg.…“

Damit holte Mose seinen Diener Josua, ließ den gleichsam fassungs- wie sprachlosen Aaron zurück und stieg hinauf auf den Berg Sinai, um Gottes Gebote in Empfang zu nehmen.

Aber anders als erwartet -und von Aaron sehnlichst erhofft-, kam Moses am Abend nicht zurück. Er blieb einen Tag, blieb zwei Tage, blieb zehn Tage, und Aaron wurde immer nervöser und das Volk immer unruhiger. Keiner wusste was los war mit Mose und seinem Gott. Diesen Gott hatte ja noch niemand zu Gesicht bekommen, und jetzt war Mose auch noch weg, wie sollte es jetzt weitergehen?

Die Männer kamen zu Aaron und sagten „Wir haben genug von Mose und seinen Extratouren. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt?! Wir brauchen einen Gott, den wir sehen können, den wir anfassen können, der hier in unserer Mitte ist.“

Aaron dachte: „Da haben wir den Salat! Was soll ich denn jetzt machen? Ich verstehe, was die Leute wollen, ich bin selbst unglücklich über die Situation und habe Angst. Aber ich kann doch keinen Gott aus dem Hut zaubern, was soll ich tun? Mose hätten sicher gewusst, das zu tun wäre, aber ich fühle mich von der Situation völlig überfordert.“

Er schickte die Leute mit einer Beschwichtigung weg: „Ich werde mal drüber schlafen, vielleicht ist Mose ja auch morgen wieder da…“ Aber er glaubte selber nicht daran, und Mose war auch am nächsten Tag nicht da. Die Leute bedrängten Aaron mit jeder Stunde mehr: „Gib uns endlich einen Gott, dem wir folgen können, den wir sehen!“

Aaron war verzweifelt. Er merkte, dass die Lage zu kippen drohte: Sein Leben war in Gefahr, und was noch schlimmer war: Die bisher so erfolgreiche Aktion „Auszug aus Ägypten“ konnte in einen Aufstand münden und scheitern, wo sie alle zusammen doch schon so weit gekommen waren.

Schließlich war Aaron so weit, dass er sich sagte: „Ich muss irgendetwas machen, alles ist besser, als nichts zu tun.“ Er ließ also die Anführer der Menge noch einmal kommen und sagte: „Wie ihr wollt: Bringt mir bis Morgen Abend alles Gold, das die Menschen bei sich haben, allen Schmuck und alle goldenen Gefäße…“

Es kam tatsächlich einiges zusammen. Aaron ließ alles einschmelzen und machte daraus eine Statue in Form eines goldenen Stierkalbs. Dann organisierte er ein großes Fest. Die Menschen waren begeistert, tanzten um das Kalb herum, beteten es an und feierten es als ihren Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte.

Natürlich blieb das alles vor Gott nicht verborgen. Er war maßlos enttäuscht von seinem Volk, das er doch so liebte. Mit schroffen Worten fuhr er Mose an:

Steig sofort vom Berg hinab, denn Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, hat etwas Schlimmes getan: Sie haben sich tatsächlich ein goldenes Stierkalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen, ihm Opfer gebracht und gerufen: „Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten hierher geführt hat!“

Da saßen sie nun also alle in der Klemme: Aaron, der sich diese Aufgabe beileibe nicht ausgesucht oder gar gewünscht hatte und der nur alles hatte richtig machen wollen; das Volk, das nur deshalb von Gottes Weg abgewichen war, weil es ängstlich und unsicher war; und Mose, der nun an allem schuld sein sollte: „Dein Volk“, hatte Gott gesagte, „Dein Volk hat gesündigt.“ War es bisher nicht immer das Volk Gottes gewesen? Mose fühlte sich total mies und hatte das Gefühl, unschuldig zwischen allen Stühlen zu sitzen. Aber es kam noch schlimmer, denn Gott fuhr fort:

Ich habe jetzt erkannt, wie eigensinnig dieses Volk ist. Versuch nicht, mich umzustimmen, Mose! Ich bin so zornig, dass ich sie alle vernichten werde. Mit dir allerdings will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen.“

Mose stand da wie erstarrt. Hatte er sich nicht auch immer wieder einmal über das Volk geärgert? Und jetzt dieses Angebot: Nur er und seine Familie sollten überleben und Gott würde für sie sorgen… Ein verlockendes Angebot, aber Mose war nicht wohl bei diesem Gedanken. So kannte er Gott bisher nicht, und so versuchte er, den Herrn umzustimmen:

Warum willst du dem Zorn über dein Volk freien Lauf lassen, Herr? Du hast es doch eben erst aus Ägypten herausgeführt! Du willst doch sicher nicht, dass die Ägypter von dir sagen: „Er hat sie nur aus unserem Land herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten.“ Bitte mach deinen Entschluss wieder rückgängig. Denk doch nur an Abraham, an Isaak und Jakob, denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast: „Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel; ich will ihnen das Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben.“

Der heutige Sonntag trägt den Namen „Rogate“, das bedeutet: „betet“. Unser heutiger Predigttext ist ein gutes Beispiel für ein besonderes Gebet, nämlich das Fürbittengebet. Dabei bitten wir Gott wir nicht für uns selber, sondern für die Menschen, die Hilfe besonders nötig haben. Das Fürbittengebet steht am Ende eines jeden Gottesdienstes. Das Gebet für uns selber hat im Gottesdienst und außerhalb des Gottesdienstes natürlich auch seinen Platz und seine Berechtigung. Das Vaterunser etwa ist in weiten Teilen ein Gebet, das auf uns selbst bezogen ist: führe uns nicht in Versuchung, vergib uns unsere Schuld, gib uns unser täglich Brot…

Aber hier geht es eben um die Fürbitte, und da kann uns das Verhalten von Mose ein gutes Vorbild sein:

Fürbitte bedeutet, zum einen, sich einzusetzen für Andere, auch wenn es Konsequenzen für uns selber hat. Mose schlägt ein für ihn persönlich verlockendes Angebot aus, um sich für das Leben Anderer einzusetzen. Übersetzt könnte das heißen, dass es nicht zusammenpasst, wenn wir für die Opfer einer Katastrophe beten, am Ausgang aber bei der Sammlung für diese Menschen am Klingelbeutel vorbeigehen. Oder wenn wir für die Erhaltung von Gottes guter Schöpfung beten, aber selber in keiner Weise unser Leben danach ausrichten.

Fürbitte heißt zum anderen, nicht alles gutzuheißen, selbst wenn es das scheinbar Gottgewollte ist. Fürbitte zu halten muss einhergehen mit Freundlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit, so dass Worte und Taten zusammenpassen.

Das Verhalten von Mose macht aber vor allem deutlich, dass wir Gott im Gebet alles sagen können, dass wir sogar mit ihm streiten können, zwar nicht auf gleicher Ebene wie er, aber doch als sein Gegenüber, das er ernst nimmt.

Die Geschichte endet übrigens mit den Worten:

Da änderte der Herr seinen Entschluss und ließ das angedrohte Unheil nicht über sein Volk hereinbrechen.

Das Verhalten der Menschen ist Gott nicht gleichgültig. „Es schmerzt ihn, wenn seine Liebe von seinen Geschöpfen nicht erwidert wird, […] und dennoch behält diese Liebe trotz aller Enttäuschung am Ende die Oberhand.“[1]

Zum Schluss noch ein Blick darauf, wie die Geschichte weiterging: Mose, der eigene Vorteile ausgeschlagen und sich für das Volk eingesetzt hatte, ging nicht einfach zurück und tat, als wäre nichts gewesen, im Gegenteil: Aaron wurde von Mose hart kritisiert und das Volk wurde bestraft.

Dieser Ausgang bewahrt uns davor, Tat und Täter zu verwechseln: Für jeden Menschen lohnt es sich, sich einzusetzen, auch und gerade im Gebet, selbst wenn das, was er getan hat, nicht in Ordnung war.

Amen.

[1] SEB zur Stelle

Kantate 2024

Text: Matthäus 11, 25-30

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Monat haben meine Frau und ich einen zehntägigen Urlaub an der Ostsee, in dem kleinen Städtchen Kappeln an der Schlei, verbracht. Am letzten Sonntag waren wir dort im Gottesdienst. Es wurden überdurchschnittlich viele Lieder gesungen, schließlich war es der Sonntag „Jubilate“, d. h. „jubelt“, und versehentlich kam am Ende -zu unserer Freude- noch ein Lied dazu, das die Pfarrerin eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Es waren alles Lieder, alte und neue, die meine Frau und ich gut kannten, und so haben wir kräftig und voll Freude mitgesungen. Meine Frau sagte am Ende des Gottesdienstes gut gelaunt: „So viel wie heute habe ich in einem Gottesdienst lange nicht mehr gesungen.“ Vor- und Nachspiel taten ein Übriges, um den Gottesdienst für uns zu einem sehr schönen Erlebnis zu machen. Natürlich gab es auch Lesungen, Gebete und eine Predigt mit Gedanken, die mich durchaus angesprochen haben, aber in Erinnerung geblieben sind mir neben der prächtigen Einrichtung der Kirche eigentlich nur die Lieder und die Orgel-Musik, die diesen Gottesdienst getragen und gestaltet haben.

Heute, eine Woche später, feiern wir den Gottesdienst „Kantate“. Es ist einer der wenigen Sonntage, bei denen man meistens noch weiß, was es damit auf dich hat: „Kantate“ bedeutet „singet“, eine Aufforderung also an die christliche Gemeinde, zu singen und zu musizieren, weil sie allen Grund hat, Gott damit zu loben.

Der heutige Predigt Text macht nun deutlich, worin dieser Grund besteht.

Der Evangelist Matthäus berichtet, Jesus habe einmal zu Gott gebetet:

„Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du vieles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.“

Dann habe er zu der Menge gewandt gesagt:

Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn; und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn – und die, denen der Sohn es offenbaren will.

Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht.“

Zunächst lobt Jesus seinen himmlischen Vater dafür, dass der Glaube nicht in erster Linie durch Weisheit und Klugheit erlangt werden kann. Wenn das nämlich so wäre, wäre vielen Menschen der Zugang zum Glauben verwehrt. Wie gut, dass es so nicht ist. Trotzdem müssen wir in der Kirche unseren Glauben nicht „an der Garderobe abgeben“. Gott ist schließlich auch der Schöpfer unseres Geistes und unseres Verstandes.

Nicht selten wird ein Widerspruch zwischen Glauben und wissenschaftlichem Denken behauptet, eine Meinung, die ich nicht teilen kann. Nehmen wir als Beispiel unsere Erde: Auch Christinnen und Christen sind nicht der Meinung, dass sie auf Säulen ruhe, obwohl das so in der Bibel steht, und auch Christenmenschen setzen sich -wie Andere- für die Erhaltung unseres blauen Planeten ein. Aber entscheidend ist für Christinnen und Christen nicht die Frage, wie unsere Welt entstanden ist, sondern ob sie ein Produkt des Zufalls ist oder ob dahinter, in welcher Weise auch immer, der „Schöpfer des Himmels und der Erde“ steht, wie wir es im Glaubensbekenntnis aussprechen. Diesem Schöpfergott sind wir verantwortlich im Umgang mit seiner Schöpfung, die so oder so ein Wunder bleibt, am Ende so unerklärlich wie die Ewigkeit oder die Unendlichkeit.

In Fragen des Glaubens müssen wir nicht alles wissen und auch nicht alles glauben. Glauben müssen wir nur an einen, nämlich an Christus und seinen himmlischen Vater. Auch wenn es unterschiedliche Zugänge zum Glauben gibt, ein kindliches Urvertrauen zu Gott, ein allmähliches Hineinwachsen in den Glauben oder die als notwendig erkannte Bewahrung der bedrohten Schöpfung: Das Kriterium für den christlichen Glauben ist immer die Person Jesus Christus! Niemand kennt den himmlischen Vater, sagt Jesus, nur der Sohn und alle, die an ihn glauben.

Dem Wesen Gottes können wir uns daher am ehesten im Blick auf Jesus nähern. So wie er gelebt hat, so können wir uns das Wesen Gottes am besten vorstellen. Immerhin gibt es eine ganze Reihe von Berichten über das Leben Jesu, sodass wir uns ein Bild von ihm machen können, jedenfalls, was seinen Glauben betrifft. Wir können uns daher in allen Situationen unseres Lebens fragen: Was würde Jesus jetzt wohl gesagt oder getan haben? Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass man ganz falsch liegt, wenn man sich diese Frage stellt sich entsprechend verhält.

Am Ende spricht Jesus ein Einladung aus, die als so genannter „Heilandsruf“ bekannt geworden ist. In der traditionellen Luther-Übersetzung lautet diese Einladung so:

Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Um es vorweg zu sagen: Andere Menschen, glückliche und zufriedene, sind natürlich auch eingeladen, aber die bedrückten und geplagten sind es in besonderer Weise, weil sie es besonders nötig haben.

Gott bietet uns an, zur Ruhe zu kommen, er möchte uns „erquicken“ und wiederbeleben. Wodurch? Durch eine Pause im Alltagstrott, etwa den Sonntag oder den Gottesdienst. Aber sein Angebot umfasst noch mehr, etwa die Vergebung von Schuld oder die Chance auf einen Neuanfangs in verfahrenen Situationen.

Auf den ersten Blick klingt es da verwunderlich, dass Jesus von einem „Joch“ spricht, das er uns auferlegen möchte. Aber auf den zweiten Blick aber macht es durchaus Sinn, denn ein Joch ist ja nichts anderes als eine Hilfskonstruktion, mit der Körbe oder Eimer getragen werden können, viel einfacher als ohne dieses Hilfsmittel. Ein Joch ist also in erster Linie eine Entlastung. Darum kann Jesus sein Joch als „leicht“ bezeichnen.

Worin aber besteht es? Wir müssen nicht die Welt aus den Angeln heben, sondern Jesus nachfolgen, indem wir Gott lieben -und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist das Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Dass wir auch bei diesem vergleichsweise sanften Joch immer wieder scheitern, dass Anfechtungen und Glaubens-Zweifel uns bedrücken, ist kein Grund aufzugeben, denn gerade dann gilt uns ja Gottes Ruf: Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen: Ich nehme euch an, so wie ihr seid: so stark oder schwach, so alt oder jung, so gläubig oder zweifelnd: Euch alle will ich erquicken, euch allen will ich Ruhe geben.

Dass uns allen dieser Ruf, diese Einladung gilt, das ist der schönste und tiefste Grund, zum Lob und zur Ehre unseres Gottes zu singen, nicht nur am Sonntag Kantate.

Amen.

Jubilate 2024

Text:: Johannes 15, 1-5

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wein und Weinverwandtes gehören zu den am häufigsten benutzten Begriffen der Bibel: An weit über 300 Stellen wird vom Wein, vom Weinstock, vom Weinberg, vom Winzer, von der Traube, der Rebe oder der Kelter gesprochen. Der Wein erfährt über seine Behandlung als Nahrungs-, Genuss sowie Heilmittel und Opfergabe der Israeliten hinaus eine reiche symbolische Verwendung, und erhält schließlich durch Jesus eine… Würde, wie sie neben dem Brot keinem anderen von Menschenhand gewonnenen Naturprodukt zu Teil geworden ist. Die Behandlung des Weins in der Bibel hat unsere Kulturgeschichte nachhaltig beeinflusst und wirkt… bis zum heutigen Tage fort. Den zugehörigen biblischen Wurzeln nachzuspüren, ist daher von aktuellem Reiz…“

So heißt es im Einbandtext eines Buches mit dem Titel „Der Wein und die Bibel, Freude ohne Grenzen“.

Auch die Deutsche Bibelgesellschaft bestätigt die wichtige Bedeutung des Weins sowohl als Lebensmittel wie auch als Symbol. Es hei0t dort unter dem Stichwort „Wein“: „Wein gehörte im Land der Bibel zu den alltäglichen Nahrungsmitteln. Meist wurde er mit Wasser vermischt getrunken und war ein wichtiges Getränk für die Bevölkerung dieses heißen Landes. In der Bibel bedeutet Wein aber oft mehr, nämlich Lebensfreude und Wohlstand. Er wird als Gabe Gottes bezeichnet, die den Menschen Freude bereitet. Im Zusammenhang mit den jüdischen Festen spielt der Wein eine wichtige Rolle und gehört unverzichtbar zum Passamahl.“

Auch die Deutsche Bibelgesellschaft bestätigt die wichtige Bedeutung des Weins sowohl als Lebensmittel wie auch als Symbol. Es hei0t dort unter dem Stichwort „Wein“: „Wein gehörte im Land der Bibel zu den alltäglichen Nahrungsmitteln. Meist wurde er mit Wasser vermischt getrunken und war ein wichtiges Getränk für die Bevölkerung dieses heißen Landes. In der Bibel bedeutet Wein aber oft mehr, nämlich Lebensfreude und Wohlstand. Er wird als Gabe Gottes bezeichnet, die den Menschen Freude bereitet. Im Zusammenhang mit den jüdischen Festen spielt der Wein eine wichtige Rolle und gehört unverzichtbar zum Passamahl.“

Jesus benutzt den Wein bzw. den Weinanbau oftmals in seinen Gleichnissen. Der heutige Predigttext ist dafür ein Beispiel. Nach dem Bericht des Evangelisten Johannes sagte Jesus einmal zu seinen Jüngern:

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, schneidet er ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.

Auf den ersten Blick bzw. beim ersten Hören ist das Bild, das Jesus hier gebraucht, sehr einleuchtend: Eine Rebe kann nicht für sich selbst existieren, sie darf also nicht abgeklemmt werden vom Stamm, die „Kraftstoffzuleitung“ darf nicht unterbrochen werden…

Dennoch, beim zweiten Lesen kommen erste Fragen. Eine davon lautet, ob es auch in Sache „Glauben“ so etwas wie einen Leistungsdruck für Christinnen und Christen gibt.

Wir erleben in unserer Gesellschaft an vielen Stellen einen immer größer werdenden Leistungsdruck. Auch kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davon betroffen.

Soll das nun auch für den Glauben gelten? Man könnte den Text so missverstehen, denn es heißt ja, eine Rebe, die keine Frucht bringe, werde abgeschnitten. Steht das nicht im Widerspruch dazu, dass der Glaube mir Freiräume ermöglicht? Sind mein Glauben, meine Zeit des Gebetes oder der Meditation, der Gottesdienst usw. nicht gerade Ruhezonen in meinem Leben?

Wenn wir das Bild vom Weinstock genau durchdenken, dann ist da nirgends davon die Rede, dass sich die Rebe besonders anstrengen muss. Es darf nur nicht dazu kommen, dass die Verbindung unterbrochen wird, dann komm der „Lebenssaft“ wie von selbst. Der Glaube hat nichts mit Leistungsdruck zu tun. Dennoch ist die Rede davon, dass Gott die Reben in die Lage versetzen will, mehr Frucht zu bringen. Aber das ist eben der entscheidende Unterschied: Nicht die Rebe tut etwas, sondern der Weingärtner, nicht wir als Menschen tun etwas, sondern Gott tut etwas, wir müssen es uns nur gefallen lassen.

Und das geschieht in unseren Gemeinden durchaus, wenn da auch noch etwas Luft nach oben ist:

Viel Menschen engagieren sich auch heute ehrenamtlich in Gemeinden und Kirchen bzw. kirchlichen Werken und Institutionen. Sie engagieren sich etwa in Presbyterien und Gemeindekirchenräten. Alle Posten konnten beispielsweise in meiner Wohnsitzgemeinde besetzt werden, und mehr als jedes dritte Gemeindeglied hat an der Wahl teilgenommen. Es gibt daneben ehrenamtliches Engagement bei Basaren, in Chören, beim Lektorendienst usw. Ohne Ehrenamtliche wäre die Arbeit der Kirche kaum noch möglich – jedenfalls nicht in der heutigen Form.

Und Hauptamtliche? Nicht wenige reiben sich auf in ihren Dienst auf und stellen viele persönliche Wünsche in den Hintergrund.

Wieso kann Jesus da sagen: „Ohne mich könnt ihr nichts tun?“

Bleibt den Bläsern die Luft weg, wenn sie ihre Übungsstunden nicht mit der Tageslosung beginnen? Gelingt die Dienstbesprechung nur, wenn eine Andacht vorausgeht?

Wir können schon etwas tun. Nicht alles ist sinnlos, auch dann nicht, wenn uns augenblicklich der unumstößliche Glaube fehlen sollte. Und sicher will uns der Text nicht demoralisieren, uns klein und unbedeutend machen. Worum aber geht es dann?

Das hierbei wichtige Begriff lautet „In Verbindung bleiben“.

„Wir bleiben in Verbindung…“ sagen wir oft am Ende eines Gesprächs oder wenn jemand wegzieht…. Wenn das nicht nur so daher gesagt wird, steckt dahinter der Wunsch und Wille: Die Verbindung soll erhalten bleiben.

Worin aber besteht die Verbindung zu Gott?

Vor allem darin, dass wir mit all unseren Fehlern, Macken, Zweifeln und Versagen ganz untrennbar zu ihm gehören, und zwar deshalb, weil er die Verbindung nicht kappen wird, wenn wir uns nicht bewusst von ihm lösen.

Christinnen und Christen sind ihr Leben lang Sünderinnen und Sünder, aber sie leben auch ihr Leben lang aus der Vergebung ihrer Schuld heraus. Ihr Leben lang gehören sie zu Gott – wenn sie wollen.

In der Taufe hat Gott uns eingeladen, aus dieser Verbindung heraus zu leben, zur Familie Gottes zu gehören. Sünde heißt nicht: Ich mache in diesem Familienverband etwas schlecht oder falsch, sondern ich will mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben, ich kappe die Verbindung zum göttlichen Weinstock.

Jesus wirbt darum, die Verbindung zu Gott nicht zu kappen: Bleibt in Verbindung mit Gott lasst, die Verbindung nie abreißen, sondert euch nicht ab von Gott…

Der Weinstock ist ein schönes und einprägsames Bild. Es will uns zeigen, woher wir Kraft und Zuversicht nehmen können, so dass wir bei allem Elend dieser Welt sagen können: Gott hat den Tod überwunden, deshalb freut Euch und jubelt, lateinisch: „Jubilate!“ – der Namen des heutigen Sonntages!

Amen.

Miserikordias Domini 2024

Text: 1.Korinther 15, 1-5

Liebe Leserinnen und Leser,

„Ein österlicher Witz des katholischen Passauer Bischofs Stefan Oster entpuppt sich als Klick-Bringer. Bis Ostermontagabend gab es rund 400.000 Aufrufe, mittlerweile sind es über eine Million Klicks. Zudem gab es begeisterte Kommentare. Sie reichten von ‚Einfach klasse‘, ‚Es tut der Kirche gut, ein Lachen zuzulassen‘ bis ‚der Humor in diesen Kreisen der Kirche hat mich doch angenehm überrascht‘.

Oster hatte im diesjährigen Ostergottesdienst… für große Heiterkeit gesorgt. Grund war ein von ihm vorgetragener Witz am Ende der Feierlichkeiten in der Tradition des Osterlachens… Im Mitschnitt… ist nicht nur das Lachen der Gottesdienstbesucher zu hören, sondern auch zu sehen, wie der Bischof selbst und sein Altardienst immer wieder von Lachanfällen gebeutelt werden…

Osterwitze haben eine lange Tradition: Sie sind seit dem 9. Jahrhundert … belegt. Aus Sicht der Kirche ist die Auferstehung Jesu als höchstes Fest der Kirche ein Grund für überschwängliche Freude. Diese Freude sollen auch die Osterwitze verbreiten.“

So berichtet Anfang des Monats der Bayrische Sender BR24. Kirche und Fröhlichkeit, Lachen im Gottesdienst, das passt für die Christenheit in Mitteleuropa scheinbar nicht zusammen, und wenn es ausnahmsweise doch einmal geschieht, ist das Staunen groß.

Da wird auch berichtet, dass ein Pfarrer einem Kranken ein Buch von Wilhelm Busch mitgebracht habe, um ihn aufzuheitern. Nach einiger Zeit besuchte der Pfarrer den Kranken zum zweiten Mal und erkundigte sich auch danach, ob ihm das Buch gefallen habe. „Ja“, sagt der Mann, „sehr gut sogar, und wenn ich nicht gewusst hätte, dass es die Heilige Schrift gewesen ist, dann hätte ich manchmal laut lachen müssen…“

Vielleicht lachen wir in der Kirche nicht aus Tradition oder Ehrfurcht, das wäre immerhin noch nachzuvollziehen. Schlimmer wäre es jedoch, wenn unser religiöses Leben wirklich so aussähe: Wer mitten im Leben steht, wer Spaß und Freude am Leben hat, der möchte mit christlichen Vorstellungen wenig zu tun haben. „Christentum ist das, was man nicht darf“[1] denken viele Menschen.. Man könnte ergänzen: „Christentum ist das, was keinen Spaß macht, was langweilig ist.

Kirche wird oft mit Traurigkeit, Dunkelheit, Enge usw. in Verbindung gebracht. Aber haben Christinnen und Christen wirklich nichts zu lachen?

Ganz anders sieht es zumindest der Autor des folgenden Gedichtes:

„Ein Christ, der seinem Heil nachjagte,

auf Erden nie zu lachen wagte.